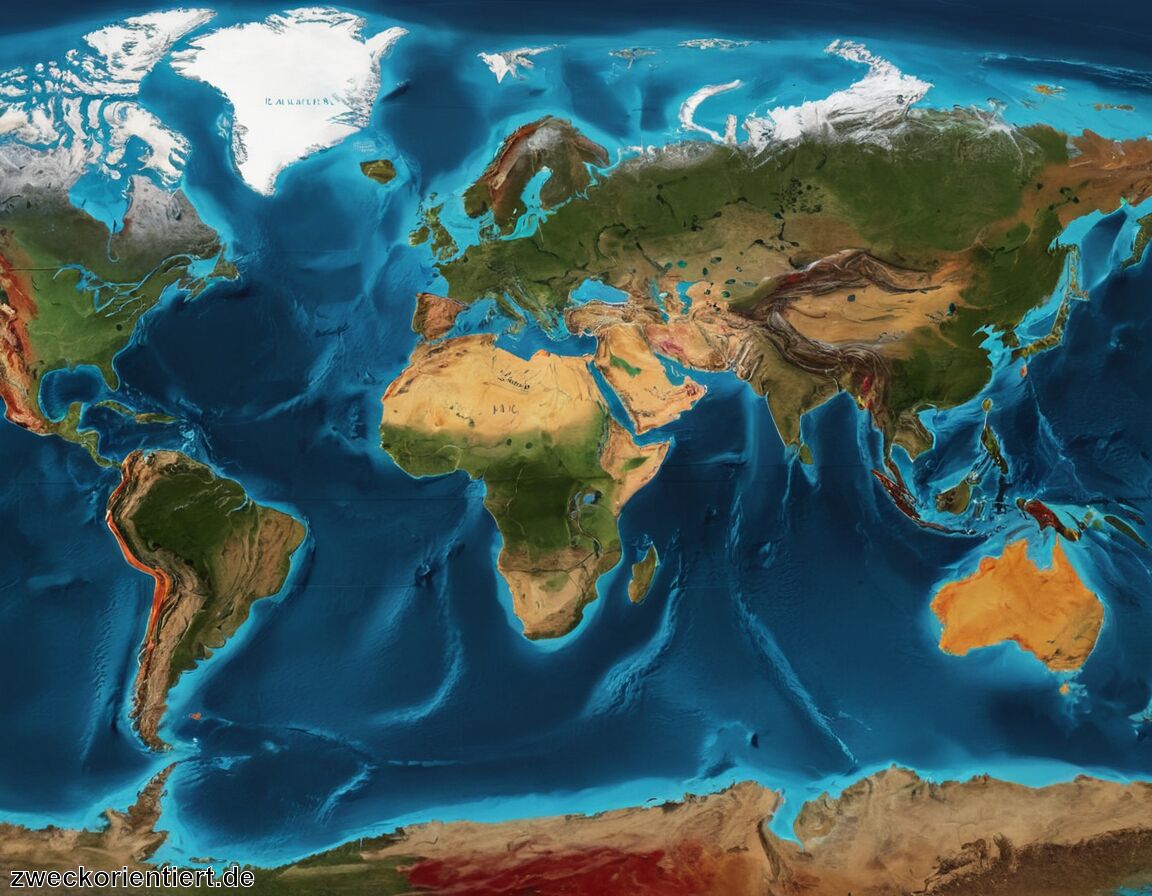

Die Erde, wie wir sie heute kennen, ist das Ergebnis von Milliarden Jahren voller Veränderungen und bewegter Geschichte. Sieben Kontinente formen die große Landmasse unseres Planeten und prägen nicht nur seine Geografie, sondern auch das kulturelle Mosaik der Menschheit. Doch bis zu dieser einzigartigen Aufteilung vergingen viele Millionen Jahre, in denen tektonische Prozesse, Klimaveränderungen und geologische Kräfte ihre Spuren hinterließen.

< i >Von den ersten Superkontinenten zum heutigen Bild der Erde entwickelte sich die Verteilung der Landmassen stetig weiter. Plattentektonik spielte dabei eine zentrale Rolle – sie ist der Motor für das ständige Wandern der Erdteile und das Entstehen ganzer Ozeane. Wenn du wissen möchtest, wie aus einer einzelnen Ur-Landmasse unsere vielfältigen Kontinente wurden und welche Ereignisse für diese Entwicklung verantwortlich sind, findest du hier die wichtigsten Antworten – verständlich erklärt und spannend aufbereitet.

Was ist ein Kontinent? Definition und Abgrenzung

Ein Kontinent ist traditionell als große, durchgehende Landmasse definiert, die sich sowohl geografisch als auch kulturell deutlich von anderen Erdteilen abheben kann. Diese Definition basiert nicht nur auf der Größe, sondern berücksichtigt ebenso bestimmte Merkmale wie die geologische Struktur und oftmals historische oder kulturelle Eigenheiten der jeweiligen Region.

Zu den anerkannten Kontinenten zählen Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktis, Europa sowie Australien/Ozeanien. Besonders in der heutigen Zeit wird diese Abgrenzung sowohl im Bildungswesen als auch bei internationalen Standardisierungen verwendet und hat sich global etabliert. Interessant ist, dass es verschiedene Modelle gibt, die Anzahl der Kontinente zu bestimmen – etwa das Vier-, Fünf- oder Sechs-Kontinente-Modell. Diese Modelle unterscheiden sich meist darin, ob beispielsweise Amerika als ein oder zwei Kontinente gezählt wird oder Ozeanien mit Australien zusammengefasst wird.

Im Allgemeinen gilt: Ein Kontinent ist deutlich größer als eine Insel und umfasst vielfältige Lebensräume, Kulturen und Klimazonen. Die Grenzen eines Kontinents werden aber nicht ausschließlich durch geographische Gegebenheiten festgelegt, sondern oft auch durch historische, kulturelle und politische Zusammenhänge beeinflusst. So sind etwa die Grenzziehungen zwischen Europa und Asien nicht eindeutig natürlich vorgegeben, sondern Resultat jahrhundertelanger Entwicklungen und Vereinbarungen.

Empfehlung: Uli Ferber: Vermögen und Lebenslauf

Die Entstehungsgeschichte der Kontinente

Durch die Bewegungen der Erdplatten, ein Prozess bekannt als Plattentektonik, begann Pangäa langsam zu zerbrechen. Im Laufe von Millionen Jahren spaltete sich die Landmasse zunächst in zwei große Gebiete: Laurasia im Norden und Gondwana im Süden. Von dort aus erfolgten weitere Aufspaltungen, wodurch schließlich die heutigen sieben Kontinente entstanden. Die Bewegung dieser Platten erfolgt noch heute – meist nur wenige Zentimeter pro Jahr, vergleichbar mit dem Wachstum deiner Fingernägel.

Der Motor hinter diesen Veränderungen ist das dynamische Innere unserer Erde. Heiße Ströme im Erdmantel sorgen dafür, dass sich die tektonischen Platten verlagern, Ozeane öffnen oder schließen und sogar neue Gebirge entstehen. Durch diese langsamen, aber stetigen Prozesse hat sich die Verteilung der Kontinente über viele Zeitalter hinweg immer wieder verändert. Das bedeutet: Unsere heutige Weltkarte ist lediglich ein temporärer Zustand in der langen Geschichte unseres Planeten.

Die geologische Theorie der Kontinentalverschiebung

Die geologische Theorie der Kontinentalverschiebung revolutionierte unser Verständnis davon, wie sich die Erdoberfläche über lange Zeiträume verändert. Die zentrale Idee dieser Theorie ist, dass die heutigen Kontinente einst miteinander verbunden waren und aus einem gigantischen Urkontinent, genannt Pangäa, hervorgegangen sind. Im Laufe von Millionen Jahren haben sich diese Landmassen verschoben und getrennt – ein Prozess, der als Kontinentaldrift bezeichnet wird.

Entwickelt wurde das Konzept Anfang des 20. Jahrhunderts von Alfred Wegener. Er bemerkte auffällige Ähnlichkeiten in den Küstenlinien von Südamerika und Afrika sowie gleichartige Fossilfunde auf verschiedenen Kontinenten. Diese Beobachtungen ließen ihn vermuten, dass die Landmassen ursprünglich einmal zusammenlagen.

Angetrieben werden die Bewegungen durch die Dynamik im Erdinneren, genauer: durch Strömungen heißer Gesteinsmassen im Erdmantel. Solche Kräfte schieben die tektonischen Platten auseinander oder übereinander. Dadurch entstehen Gebirge, Meeresrücken und neue Küstenlinien. Heute wissen wir auch dank moderner Messtechniken, dass die Kontinente noch immer ständig in Bewegung sind, wenn auch meist nur wenige Zentimeter pro Jahr – aber mit enormen Auswirkungen in geologischen Zeiträumen.

Diese Erkenntnis hat nicht nur die Geowissenschaften geprägt, sondern erklärt viele Phänomene unserer Erde, von Erdbeben bis zur Entstehung neuer Inseln.

| Kontinent | Fläche (in Mio. km²) | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Asien | 44,6 | Größter und bevölkerungsreichster Kontinent, kulturelle Vielfalt |

| Afrika | 30,4 | Wiege der Menschheit, artenreiche Ökosysteme |

| Nordamerika | 24,7 | Große Rohstoffvielfalt, bekannte Naturwunder |

| Südamerika | 17,8 | Amazonas-Regenwald, große Biodiversität |

| Antarktis | 14,2 | Kältester Kontinent, keine permanente Bevölkerung |

| Europa | 10,2 | Große kulturelle und historische Vielfalt |

| Australien/Ozeanien | 8,5 | Kleinster Kontinent, einzigartige Tierwelt |

Plattentektonik: Motor der Kontinentalveränderung

Die Plattentektonik ist der zentrale Antrieb für die ständigen Veränderungen der Kontinente auf unserer Erde. Sie beschreibt das Zusammenspiel riesiger Platten, aus denen die äußere Hülle unseres Planeten besteht. Diese Platten schwimmen gewissermaßen auf dem weichen Erdmantel und bewegen sich jedes Jahr nur wenige Zentimeter – doch über Millionen von Jahren können daraus enorme Verschiebungen entstehen.

Es sind vor allem Konvektionsströme im Erdmantel, die diese Bewegungen auslösen. Hitze steigt auf, kälteres Material sinkt hinab, und dadurch werden die Erdplatten langsam angetrieben. Trifft eine Platte dabei auf eine andere, kommt es zu dramatischen Ereignissen wie dem Aufbau von Gebirgsketten oder heftigen Erdbeben.

Wo Platten auseinanderdriften, kann sich neues Land bilden – beispielsweise am Mittelatlantischen Rücken. Schieben sich jedoch zwei Platten gegeneinander oder übereinander, werden hochwertige Berge wie der Himalaya geboren. Dieses unaufhörliche Verschieben der Platten formt also direkt das Gesicht unseres Planeten: Küstenlinien verändern sich, Ozeane öffnen oder schließen sich und sogar ganze Kontinente brechen auseinander oder verschmelzen wieder miteinander. Damit sorgt die Plattentektonik dafür, dass die Erde niemals stillsteht und dauerhaft im Wandel bleibt.

Zum Weiterlesen: Tim Kellner Vermögen und Lebenslauf

Wie die Plattentektonik unsere Erde formt

Trifft eine tektonische Platte auf eine andere, kann sie entweder untergeschoben werden oder beide heben sich gegenseitig hoch. So entstanden einige der größten Gebirge der Welt, wie der Himalaya. An anderen Stellen reißt die Erde entlang von Gräben auf und neuer Ozeanboden bildet sich, etwa am Mittelatlantischen Rücken. Auch Vulkanismus und Erdbeben sind direkte Folgen dieser gigantischen Prozesse. Das bedeutet, dass nicht nur die Form der Landmassen, sondern auch das Leben auf der Oberfläche stark von der Plattentektonik bestimmt wird.

Daher gilt: Die Erde in ihrer aktuellen Gestalt ist kein statisches System. Sie verändert sich ständig, und was heute ein Kontinent ist, kann in Millionen Jahren wieder Teil eines Megakontinents oder einer neuen Meereslandschaft sein.

Siehe auch: Frauke Neubauer: Vermögen, Karriere und Lebenslauf

Die Bewegung der Erdplatten

Der Antrieb dieser Bewegungen liegt im Erdinneren. Dort sorgen sogenannte Konvektionsströme dafür, dass die Platten auf dem zähflüssigen Erdmantel langsam „driften“. Wo zwei Platten aneinandergrenzen, kommt es zu intensiven geologischen Ereignissen. So werden an divergenten Rändern neue ozeanische Kruste gebildet, während an konvergenten Grenzen eine Platte unter die andere abtaucht – oft verbunden mit Vulkanismus und Erdbeben.

Westlich des amerikanischen Kontinents etwa wächst durch das Auseinanderdriften der Platten der Atlantik jährlich um etwa zwei Zentimeter. In anderen Regionen wie am Himalaya treffen Platten frontal aufeinander und schieben die Landmasse gewaltig empor. All diese Vorgänge zeigen: Die Erde ist in ständigem Wandel und kein Teil ihres festen Bodens bleibt dauerhaft unverändert.

| Kontinent | Bevölkerung (Mio.) | Geographische Lage |

|---|---|---|

| Asien | 4.700 | Östliche und zentrale Erdhalbkugel, größtenteils nördlich des Äquators |

| Afrika | 1.400 | Südlich des Mittelmeers, größtenteils südlich des Äquators |

| Europa | 750 | Westlich von Asien, nördlich des Mittelmeers |

| Nordamerika | 600 | Nördliche Westhälfte der Erde, zwischen Atlantik und Pazifik |

| Südamerika | 430 | Südlich von Nordamerika, westliche Südhalbkugel |

| Australien/Ozeanien | 42 | Südliche Erdhalbkugel, zwischen Indischem Ozean und Pazifik |

| Antarktis | 0 | Rund um den geographischen Südpol |

Erdbeben und Vulkanismus an Plattengrenzen

Erdbeben und Vulkanismus sind eng mit den Bewegungen der Kontinentalplatten verbunden, vor allem an ihren Rändern – den sogenannten Plattengrenzen. Hier treffen die gewaltigen Erdplatten entweder direkt aufeinander, schieben sich übereinander oder gleiten aneinander vorbei. Solche Prozesse verursachen enorme Spannungen im Gestein. Wird diese Spannung zu groß, entlädt sie sich plötzlich: Ein Erdbeben erschüttert dann die betroffenen Regionen. Besonders entlang großer Störungslinien wie dem San-Andreas-Graben in Kalifornien treten regelmäßig starke Beben auf.

Auch Vulkanausbrüche gehören zu den markantesten Folgen plattentektonischer Aktivität. Treffen eine ozeanische und eine kontinentale Platte an einer Subduktionszone aufeinander, taucht die schwerere Platte ab und schmilzt teilweise im Erdmantel. Das dabei entstehende Magma steigt nach oben und kann durch Vulkane an die Oberfläche treten. Die sogenannte „Feuerlinie“ rund um den Pazifik ist ein weltweiter Hotspot für vulkanische Aktivitäten.

Durch diese natürlichen Vorgänge entstehen nicht nur neue Landschaften und Inseln, sondern auch fruchtbare Böden. Allerdings bringen sie für den Menschen immer wieder Risiken und große Herausforderungen mit sich. So bezeugen sowohl Vulkanausbrüche als auch Erdbeben eindrucksvoll, dass unser Planet ein dynamisches System bleibt.

Von Pangäa zur heutigen Kontinentaufteilung

Die Entwicklung der Kontinente von Pangäa zur heutigen Weltkarte ist ein faszinierender und langwieriger Prozess. Vor etwa 250 Millionen Jahren existierte mit Pangäa eine einzige riesige Landmasse auf unserem Planeten. Im Verlauf der Erdgeschichte führte die kontinuierliche Bewegung der tektonischen Platten dazu, dass dieses Superkontinent langsam auseinanderbrach.

Zuerst spaltete sich Pangäa in zwei große Teilmassen: Laurasia im Norden und Gondwana im Süden. Diese trennten sich nach und nach weiter, wobei neue Ozeane wie der Atlantik entstanden sind. Besonders bedeutend war dabei das Auseinanderdriften der einzelnen Platten, wodurch immer wieder neue Küstenlinien geformt wurden. Über viele Millionen Jahre verschoben sich die zukünftigen Kontinente immer weiter und erreichten schließlich ihre heutige Konstellation.

Dieser Prozess ist keineswegs abgeschlossen – auch heute noch bewegen sich die Kontinente um wenige Zentimeter pro Jahr. Die Kräfte der Plattentektonik gestalten somit kontinuierlich das Gesicht unseres Planeten. Prognosen zufolge könnten sich in den nächsten Hunderten Millionen Jahren erneut ganz neue Superkontinente bilden. Unsere aktuelle Kontinentaufteilung stellt also nur einen kurzen Moment in der langen Erdgeschichte dar.

Wann begann die Zählung von 7 Kontinenten?

Die Einteilung der Erde in 7 Kontinente ist ein relativ modernes Konzept und hat sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts weltweit etabliert. Früher waren andere Zählweisen geläufig, bei denen beispielsweise Amerika als ein einziger Kontinent betrachtet wurde oder zwischen Europa und Asien keine klare Trennung gezogen wurde. Kulturelle, historische und auch geografische Faktoren spielten stets eine große Rolle dabei, wie die Erdteile gezählt wurden.

Das Modell mit sieben Kontinenten – Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktis, Europa und Australien (oft in Kombination mit Ozeanien) – setzte sich erst mit internationalen Standards und durch den Einfluss westlicher Bildungssysteme durch. Insbesondere in Schulen, Atlanten und wissenschaftlichen Publikationen verbreitete sich diese Zählweise zunehmend ab den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts.

Heute gilt das Sieben-Kontinente-Modell in vielen Teilen der Welt als Standard, insbesondere in Westeuropa, Nordamerika, China und auf den Philippinen. Trotzdem existieren noch immer andere Einteilungen – etwa die Zusammenfassung von Eurasien oder „Amerika“ als ein Erdteil in manchen Ländern. Die Frage, wie viele Kontinente es gibt, ist also nicht nur geologisch, sondern immer auch kulturell geprägt und bleibt ein spannendes Beispiel für das Zusammenspiel von Naturwissenschaft und Gesellschaft.

Geologische Prozesse hinter der Kontinentalbildung

Die Entstehung und Entwicklung der Kontinente ist das Ergebnis komplexer geologischer Prozesse, die sich über Milliarden Jahre erstrecken. Im Zentrum steht dabei der Einfluss der Plattentektonik, denn sie sorgt mit ihren ständigen Bewegungen dafür, dass sich Landmassen trennen, vereinen und immer wieder neu formen. Bereits in der frühen Erdgeschichte haben intensive tektonische Aktivitäten dazu geführt, dass sich erste kleine Krustenbereiche zu größeren Landflächen zusammenschlossen. Diese bildeten im Zeitverlauf mehrere Superkontinente wie Pangäa oder Gondwana.

Ein wichtiger Aspekt ist das Auseinanderdriften und Zusammenstoßen von Platten. Dabei entstehen neue Ozeane – wie einst der Atlantik – oder es bilden sich hohe Gebirge durch Kollisionen, beispielsweise der Himalaya durch das Aufeinandertreffen der indischen mit der eurasischen Platte. Gleichzeitig führen Hebungs- und Senkungsprozesse dazu, dass Kontinente langsam aus den Urmeeren aufsteigen oder wieder überflutet werden.

Aktive Prozesse wie Vulkanismus und Erdbeben zeigen eindrucksvoll, dass diese Mechanismen bis heute weiterwirken. Auch Inseln und Mikrokontinente können durch vulkanische Aktivität oder das Abbrechen kleinerer Plattenfragmente entstehen. Insgesamt zeigt sich, dass die Erdkruste ein dynamisches System bleibt: Unsere heutige Kontinentform ist das temporäre Resultat einer fortwährenden Evolution, angetrieben von Kräften aus dem tiefen Inneren unseres Planeten.

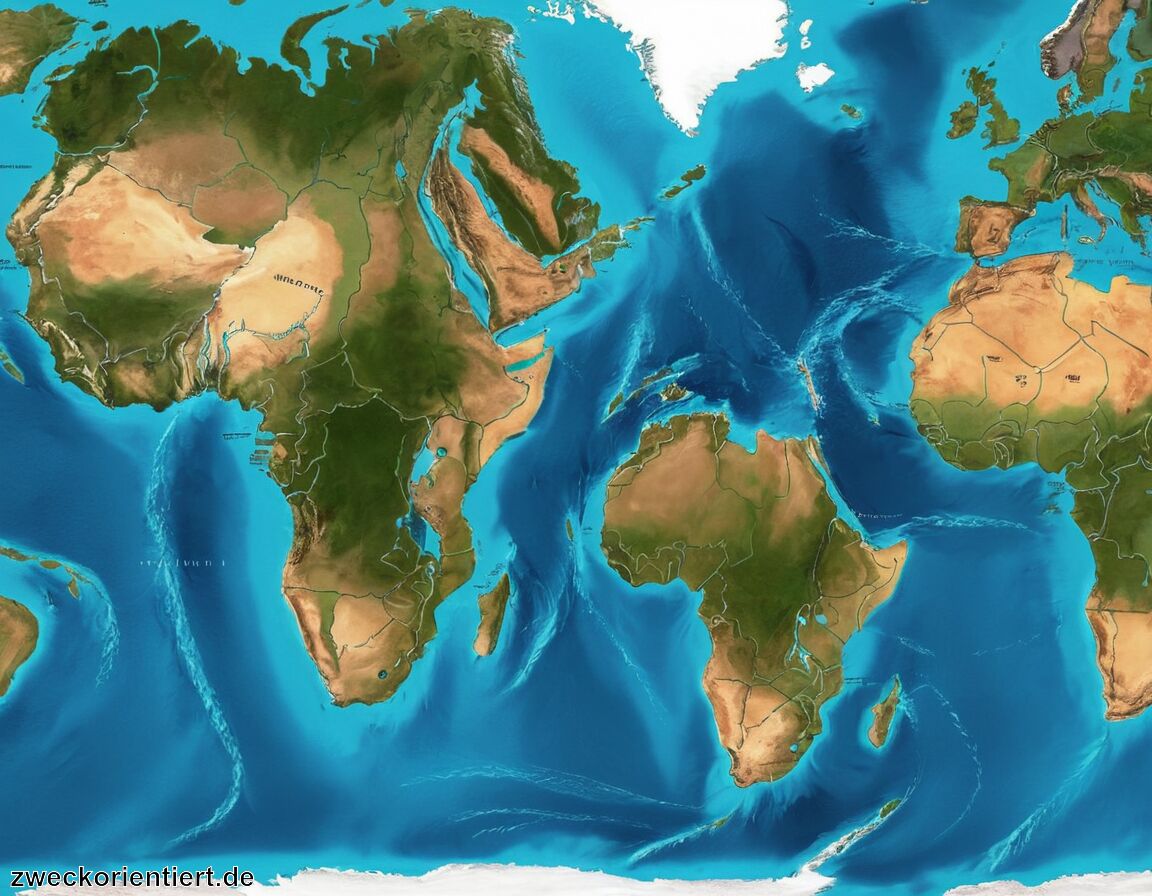

Der Zerfall des Superkontinents Pangäa

Der Zerfall des Superkontinents Pangäa markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Erdgeschichte. Vor etwa 200 Millionen Jahren begann diese riesige Landmasse, die nahezu alle heutigen Kontinente vereinte, auseinanderzubrechen. Die Ursache dafür lag in den unaufhörlichen Kräften der Plattentektonik, die tief im Innern unseres Planeten wirken. Heiße Strömungen im Erdmantel übten so viel Druck auf die Erdkruste aus, dass Risse entstanden und schließlich riesige Stücke voneinander getrennt wurden.

Im Laufe von Millionen Jahren teilte sich Pangäa zunächst in zwei große Teile: Laurasia im Norden und Gondwana im Süden. Von dort aus folgte eine immer weitergehende Aufspaltung. Während Laurasia zum Ausgangspunkt für Europa, Asien und Nordamerika wurde, bildeten sich aus Gondwana Afrika, Südamerika, Australien, Indien und die Antarktis heraus.

Mit dem Zerbrechen von Pangäa entstand auch der Atlantische Ozean, der sich langsam zwischen den neu entstandenen Landmassen öffnete. Diese Veränderungen prägen unsere heutige Weltkarte – aber sie sind keineswegs abgeschlossen. Noch heute bewegen sich die Kontinente jährlich um wenige Zentimeter, sodass unser Planet ein Leben lang im Wandel bleibt.

Die Bildung des Atlantiks

Die Öffnung des Atlantiks zählt zu den eindrucksvollsten geologischen Ereignissen der Erdgeschichte. Nachdem sich Pangäa vor etwa 200 Millionen Jahren zu spalten begann, drifteten die entstehenden Kontinente langsam auseinander. Besonders markant war dabei die Trennung von Laurasia im Norden und Gondwana im Süden, denn genau an dieser Bruchstelle entstand mit der Zeit ein neuer Ozean: der Atlantik.

Über einen Zeitraum von mehreren Dutzend Millionen Jahren bewegten sich die Platten voneinander weg, getrieben durch die Kräfte der Plattentektonik. An den entstehenden Rändern trat regelmäßig Magma aus dem Erdmantel hervor, kühlte ab und bildete so neuen Meeresboden – ein Prozess, der als „Seafloor-Spreading“ bezeichnet wird. Der Mittelatlantische Rücken, eine riesige unterseeische Gebirgskette, ist das sichtbare Ergebnis dieser Vorgänge und vergrößert den Atlantik bis heute um einige Zentimeter pro Jahr.

Durch diese stetigen Bewegungen haben sich die heutigen Kontinente nach und nach in ihre heutige Position verschoben. Noch immer setzt sich dieses Auseinanderdriften fort – der Atlantik wächst weiter, während andere Regionen enger zusammenrücken. Damit bleibt unser Planet ein Ort kontinuierlicher Veränderung, geprägt von den Kräften, die seit Beginn der Erde am Werk sind.

Die Entwicklung von Laurasia und Gondwana

Zwischen dem Bruch des Superkontinents Pangäa und der heutigen Verteilung der Landmassen spielten Laurasia und Gondwana eine Schlüsselrolle. Diese zwei riesigen Ur-Kontinente bildeten sich, als Pangäa während der Jurazeit vor etwa 200 Millionen Jahren auseinanderbrach. Laurasia lag auf der Nordhalbkugel und setzte sich aus den späteren Kontinenten Nordamerika, Europa und Asien zusammen, während Gondwana den Süden der Erde dominierte und die heutigen Regionen Südamerika, Afrika, Australien, Antarktis sowie den indischen Subkontinent umfasste.

Im Laufe der folgenden Jahrmillionen zogen sich beide Großkontinente weiter auseinander. In Gondwana trennten sich zuerst Afrika und Südamerika, gefolgt von Australien und der Antarktis. Auch Indien machte sich gewissermaßen „auf die Reise“: Es löste sich ab und driftete in Richtung Norden, wo es letztendlich mit der eurasischen Platte kollidierte und so den Himalaya entstehen ließ.

Diese Entwicklung zeigt, wie sehr Plattentektonik das Gesicht unseres Planeten prägt. Die einst verbundenen Landmassen wurden durch die unermüdlichen Bewegungen der Erdplatten immer stärker separiert – daraus resultierten die heutigen Kontinente samt ihrer ganz eigenen geologischen und klimatischen Besonderheiten. Das Auseinanderbrechen von Laurasia und Gondwana steckt also hinter der enormen Vielfalt an Lebensräumen, Kulturen und Ressourcen, die du heute auf unserer Erde finden kannst.

Unterschiedliche Konzepte zur Einteilung der Kontinente

Die genaue Einteilung der Kontinente ist keineswegs überall auf der Welt einheitlich und unterliegt sowohl geographischen als auch kulturellen und historischen Einflüssen. Während in vielen Ländern heute das Sieben-Kontinente-Modell – bestehend aus Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien/Ozeanien und Antarktis – als Standard gilt, existieren noch andere Ansätze, die je nach Sichtweise variieren.

Im Vier-Kontinente-Modell werden beispielsweise Amerika, Eurasien (Europa und Asien zusammen), Afrika und Ozeanien unterschieden. Hierbei wird besonders Wert auf geografische Kontinuität gelegt. Das Fünf-Kontinente-Modell, bekannt durch die olympischen Ringe, berücksichtigt nur die bewohnten Landmassen und fasst oftmals Nord- und Südamerika zu „Amerika“ zusammen.

Noch differenzierter ist das Sechs-Kontinente-Modell, bei dem meist entweder Amerika weiterhin zusammengefasst oder Europa und Asien zu Eurasien verbunden werden. Je nachdem, ob mehr Gewicht auf historische, kulturelle oder physikalisch-geographische Gesichtspunkte gelegt wird, verändern sich diese Modelle.

Diese verschiedenen Konzepte zeigen, dass der Begriff „Kontinent“ nicht nur wissenschaftlich, sondern auch gesellschaftlich geprägt ist. Es fließen immer auch Traditionen, Interessen und regionale Perspektiven mit ein – so bleibt das Thema stets lebendig und spannend für die Geographie.

Das Modell mit vier Kontinenten

Das Modell mit vier Kontinenten ist eine der ältesten und zugleich ungewöhnlichsten Möglichkeiten, die Landmassen der Erde zu gliedern. Hierbei werden die Erdteile anhand ihrer geographischen Zusammenhänge betrachtet und so miteinander kombiniert, dass letztlich nur noch Amerika, Eurafrasien (eine Einheit aus Europa, Afrika und Asien), Ozeanien sowie die Antarktis übrigbleiben.

Im Kern folgt dieses Modell der Idee, ähnliche zusammenhängende Großlandschaften als jeweils eigenen Kontinent zu behandeln. Besonders auffällig ist dabei, dass Europa, Asien und Afrika als großes Ganzes – eben „Eurafrasien“ – gesehen werden. Die historische Trennung zwischen Europa und Asien wird also überwunden und auch Afrika zählt dazu, da Alle drei durch geringe natürliche Grenzen voneinander getrennt sind oder über Landbrücken verfügen.

Aus heutiger Sicht mag diese Einteilung ungewohnt wirken, doch sie unterstreicht, wie sehr der Begriff „Kontinent“ kulturell geprägt und variabel interpretierbar ist. Das Vier-Kontinente-Modell hebt hervor, dass unsere Kontinentalvorstellungen immer in einem historischen und gesellschaftlichen Zusammenhang stehen – nicht allein auf natürlicher Geographie beruhen.

Für einige Wissenschaftler hat das Modell durchaus Vorteile, weil es großräumige Veränderungen im Lauf der Erdgeschichte besser spiegelt und unser Verständnis dafür schärft, wie dynamisch und wandelbar die Struktur unseres Planeten wirklich ist.

Die Variante mit fünf Kontinenten

Im Fünf-Kontinente-Modell werden die Landmassen der Erde anders gruppiert, als es im heute weit verbreiteten Sieben-Kontinente-Modell üblich ist. Charakteristisch für diese Variante ist, dass Nord- und Südamerika zu einem einzigen Kontinent, „Amerika“, zusammengefasst werden. Die übrigen vier Kontinente sind dann Afrika, Eurasien (Europa und Asien gemeinsam), Australien/Ozeanien und Antarktis. Gerade bei internationalen sportlichen Ereignissen – wie den Olympischen Spielen mit ihren berühmten fünf Ringen – findet dieses Modell häufig Anwendung.

Unterstützer des Modells argumentieren, dass die geografische Verbindung von Nord- und Südamerika über den Isthmus von Panama eine natürliche Einheit bildet. Ebenso wird oft darauf hingewiesen, dass Europa und Asien nicht wirkliche natürliche Grenzen voneinander trennt. Damit spiegelt das Fünf-Kontinente-Modell ein anderes Verständnis von großen geographischen Einheiten wider, das weniger auf kulturellen oder historischen Abgrenzungen basiert, sondern stärker auf der physischen Geografie der Erdoberfläche.

Dieses Modell unterstreicht, wie vielfältig die Betrachtungsweisen auf unsere Erde sein können. Es zeigt auch, dass Begriffe wie „Kontinent“ immer im Kontext ihrer Zeit und Kultur verstanden werden müssen. Je nach Perspektive lassen sich so ganz unterschiedliche, aber jeweils nachvollziehbare Einteilungen vornehmen.

Das Sechs-Kontinente-Modell im Vergleich

Im Sechs-Kontinente-Modell hängt die Zählweise davon ab, ob bestimmte Regionen zusammengefasst oder getrennt betrachtet werden. Typisch ist vor allem die Variante, bei der Amerika als ein gemeinsamer Kontinent zählt – also Nord- und Südamerika nicht unterschieden werden. So ergibt sich neben Amerika noch die Einteilung in Afrika, Asien, Europa, Australien/Ozeanien und Antarktis. Dieses Modell ist beispielsweise in vielen europäischen Ländern gebräuchlich und findet auch im schulischen Kontext Anwendung.

Eine alternative Sichtweise innerhalb dieses Modells fasst stattdessen Europa und Asien zu Eurasien zusammen. Dadurch entstehen ebenfalls sechs Kontinente: Eurasien, Afrika, Australien/Ozeanien, Amerika, Antarktis und manchmal Ozeanien gesondert aufgelistet. Die Wahl zwischen diesen Varianten hängt häufig von kulturellen Traditionen und historischen Entwicklungen ab.

Das Sechs-Kontinente-Modell spiegelt unterschiedliche geographische und kulturelle Sichtweisen wider: Während manche Länder Wert auf geologische Grenzen legen, steht für andere eher die geschichtliche Trennung im Mittelpunkt. So zeigt das Modell besonders deutlich, dass Kontinentalgrenzen immer auch Interpretationssache sind. Die praktische Bedeutung besteht darin, wie Landmassen im Alltag, etwa im Unterricht oder in Medien, präsentiert und wahrgenommen werden. Letztlich helfen solche Modelle dabei, komplexe Zusammenhänge auf eine überschaubare Struktur zu reduzieren, ohne die Vielfalt ganz auszublenden.

Die Besonderheiten der heutigen Kontinente

Jeder der sieben Kontinente besitzt einzigartige Merkmale, die ihn in geografischer, ökologischer und kultureller Hinsicht besonders machen. Asien ist nicht nur der flächenmäßig größte, sondern auch der bevölkerungsreichste Kontinent unseres Planeten. Hier treffen eine beeindruckende Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Religionen aufeinander – beispielsweise werden mehr als 2.300 verschiedene Sprachen gesprochen.

Afrika gilt als die Wiege der Menschheit, da dort die ältesten Spuren von Homo sapiens gefunden wurden. Der Kontinent besticht durch seine beeindruckenden Landschaften wie Savannen, Wüsten (z.B. die Sahara) und tropische Regenwälder. Außerdem zeichnet sich Afrika durch wunderbare Biodiversität aus: Nirgendwo sonst findest du so viele große Säugetierarten in Freiheit.

Europa wiederum ist bekannt für seine historische und kulturelle Dichte. Mehr als 40 Länder verteilen sich auf relativ engem Raum, was zu einer enormen Sprach- und Kulturvielfalt führt. In Europa haben viele bedeutende politische, wissenschaftliche und künstlerische Entwicklungen ihren Ursprung.

Australien hebt sich vor allem durch seine isolierte Entwicklung und besondere Tierwelt hervor. Kängurus und Koalas leben ausschließlich hier. Die Antarktis schließlich ist geprägt von extremer Kälte und nahezu unberührter Natur – sie beherbergt keine dauerhafte Bevölkerung und wird fast vollständig von mächtigen Eisschichten bedeckt.

Nord- und Südamerika punkten durch ihre klimatische sowie landschaftliche Vielfalt: Von arktischen Tundren bis zum Amazonas-Regenwald oder den Anden reicht das Spektrum. So zeigt sich: Jeder Kontinent erzählt seine eigene Geschichte und prägt die Erde auf ganz spezielle Weise.

Europa und Asien: Zwei getrennte Kontinente oder ein großer?

Die Frage, ob Europa und Asien wirklich zwei getrennte Kontinente sind oder einen einzigen riesigen Erdteil – Eurasien – bilden, ist seit Jahrhunderten Gegenstand von Diskussionen. Geografisch betrachtet gibt es zwischen beiden keine ausgeprägte natürliche Grenze, denn das riesige eurasische Landmassiv erstreckt sich von den Atlantikstränden Portugals bis an die Küste des Pazifiks in Russland. Traditionell wird jedoch das Uralgebirge, kombiniert mit dem Fluss Ural und dem Kaspischen Meer, als Grenzlinie genannt.

Entscheidend für die Trennung war vor allem die kulturelle und historische Entwicklung. Bereits im antiken Griechenland wurde Europa als eigenständiger Kontinent angesehen, was nicht zuletzt auf die politischen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen West- und Ostwelt zurückzuführen ist. Bis heute beeinflusst diese Sichtweise auch unsere Alltagskultur: Europa gilt als „alter Kontinent“ und identitätsstiftend für viele Länder westlich des Urals.

Geologisch jedoch gibt es viele Argumente dafür, Eurasien als eine Einheit zu betrachten. Beide Regionen liegen auf derselben großen Erdplatte und teilen sich vergleichbare Klimazonen sowie Flora und Fauna, besonders in den Übergangsregionen Osteuropas und Zentralasiens. Die Verflechtung ist also naturwissenschaftlich eng.

Letztendlich zeigt sich bei der Aufteilung in Europa und Asien, dass Kontinente nicht nur durch physische Gegebenheiten definiert werden, sondern genauso sehr durch historische Entwicklungen und menschliche Wahrnehmung geprägt sind. Deine persönliche Sicht darauf hängt davon ab, welcher Perspektive – geografisch, kulturell oder historisch – du mehr Gewicht geben möchtest.

Historische und kulturelle Einflüsse auf die Kontinentaltrennung

Der Verlauf der Kontinentaltrennung, besonders zwischen Europa und Asien, wurde stark durch historische Ereignisse und kulturelle Entwicklungen beeinflusst. Schon im antiken Griechenland unterschied man diese Gebiete nicht primär anhand geographischer Merkmale, sondern vielmehr aufgrund ihres Selbstverständnisses als eigenständige Kulturwelt. Die griechischen Historiker grenzten sich bewusst von den östlichen Großreichen ab und etablierten so die Vorstellung zweier verschiedener Erdteile. Diese Sichtweise prägte über Jahrtausende das europäische Selbstbild.

Im weiteren Verlauf der Geschichte wurden religiöse Differenzen zusätzlich bedeutend: Das Christentum in Europa stand dem Islam und anderen Religionen in Asien gegenüber. Kulturelle Traditionen, philosophische Strömungen sowie Kunst und Architektur entwickelten sich unabhängig voneinander und verstärkten den Eindruck getrennter Lebenswelten. Handelswege wie die Seidenstraße sorgten einerseits für Austausch, betonten aber auch die Unterschiede durch ihre Funktion als „Brücken“ zwischen Ost und West.

Auch politische Ereignisse – etwa der Kalte Krieg – führten dazu, dass geografische Grenzen mit Ideologie aufgeladen wurden. Bis heute werden die imaginären Linien zwischen Europa und Asien deshalb genauso sehr durch kollektive Erinnerung und Identität gezogen wie durch physische Landschaft. So zeigt sich, dass Kontinente immer auch soziale und kulturelle Konstrukte sind, deren Abgrenzung mehr über Geschichten als über Geographie erzählt.

Geographische und geologische Gesichtspunkte zu Europa und Asien

Geographisch betrachtet sind Europa und Asien eine zusammenhängende Landmasse, die als größter Kontinent der Erde gilt. Es gibt keine durchgehenden, natürlichen Barrieren, die beide Erdteile eindeutig voneinander trennen würden. Als Hauptgrenze wird heute meist das Uralgebirge genannt, ergänzt durch den Fluss Ural, das Kaspische Meer und die Manytschniederung. Diese Grenzziehung ist jedoch teilweise willkürlich festgelegt und basiert auf historischen sowie politischen Erwägungen, weniger auf eindeutig natürlichen Trennlinien.

Geologisch gesehen liegen weite Bereiche von Europa und Asien auf der eurasischen Platte. Das bedeutet, dass sie im Kern denselben tektonischen Ursprung haben und nur geringe Unterschiede in ihrer Krustenzusammensetzung vorweisen. Auch klimatisch zeigen sich große Überschneidungen, zum Beispiel in den Steppengebieten Osteuropas und Zentralasiens oder entlang der nördlichen Wälder des borealen Raumes.

Die gemeinsame geologische Geschichte führte dazu, dass Europas und Asiens Landschaften über Millionen Jahre zusammen „gewachsen“ sind – Gebirgsketten wie das Uralgebirge oder der Kaukasus markieren dabei eher Verschiebungszonen als echte Grenzen zwischen eigenständigen Kontinenten. So zeigen geographische und geologische Analysen, dass die Trennung zwischen Europa und Asien in erster Linie ein kulturelles und historisches Konstrukt bleibt.

Australien versus Ozeanien: Begriff oder Kontinent?

Australien wird oftmals als eigenständiger Kontinent bezeichnet, doch in geographischen und kulturellen Debatten taucht auch der Begriff Ozeanien zunehmend auf. Während Australien klar durch seine Größe, die isolierte Entwicklung sowie besondere Flora und Fauna definiert ist, umfasst Ozeanien eine weit größere Vielfalt an Inselstaaten und -gruppen im Pazifischen Ozean. Dazu zählen unter anderem Neuseeland, Papua-Neuguinea, Polynesien, Mikronesien und Melanesien.

Die Frage, ob Australien oder Ozeanien als Kontinent betrachtet werden sollte, hängt stark davon ab, welchen Schwerpunkt man setzt. Wird vor allem vom Festland ausgegangen, spricht vieles für Australien als kleinsten Kontinent. Legt man aber den Fokus auf kulturelle Gemeinsamkeiten und die zahlreichen Pazifikinseln, erscheint Ozeanien als umfassenderer Begriff. Gerade im internationalen Sprachgebrauch wird deshalb häufig von „Australien/Ozeanien“ gesprochen, um beiden Sichtweisen Rechnung zu tragen.

Ein weiterer Unterschied ist, dass Australien – im Gegensatz zu den meisten Regionen Ozeaniens – aus politischer und wirtschaftlicher Sicht einen ganz eigenen Stellenwert besitzt. In Ozeanien gibt es hingegen eine große ethnische und sprachliche Vielfalt, beeinflusst etwa durch Jahrtausende ozeanischer Seefahrt und unterschiedliche Kolonialgeschichten. Somit zeigt sich: Welche Bezeichnung du nutzt, hängt davon ab, ob du geografische, kulturelle oder historische Aspekte in den Vordergrund stellst.

Kontinente, Inseln und geologische Sonderfälle

Kontinente werden im Allgemeinen als große, zusammenhängende Landmassen verstanden, jedoch ist die Trennung zwischen Kontinenten, Inseln und sogenannten geologischen Sonderfällen oft nicht eindeutig. Inseln wie Grönland, Madagaskar oder Neuguinea sind zwar deutlich kleiner als klassische Kontinente, bieten aber dennoch eine enorme biologische und kulturelle Vielfalt. Im Gegensatz dazu gibt es auch sogenannte Mikrokontinente – etwa Zealandia, eine größtenteils unter Wasser liegende Landmasse im Pazifik, die aufgrund ihrer geologischen Struktur als möglicher achter Kontinent diskutiert wird.

Solche geologischen Besonderheiten zeigen, dass die Grenzen zwischen Kontinent und Insel mitunter fließend sind. Bestimmte Regionen liegen auf eigenen kleinen Kontinentalplatten, was sie von den typischen Inseln unterscheidet. Ein Beispiel hierfür sind Teile des Mittelmeerraums oder isolierte tektonische Platten wie die Scotia-Platte südlich von Südamerika.

Auch vulkanische Inselketten wie Hawaii entstehen meist abseits der großen kontinentalen Krustenbereiche, direkt über Hotspots im Erdmantel. Diese Vielfalt an Landformen und tektonischen Einheiten verdeutlicht, wie dynamisch und komplex die Erdoberfläche bis heute bleibt. Sowohl klimatische Bedingungen als auch geologische Aktivitäten sorgen dafür, dass ständig neue Landmassen entstehen oder verschwinden können. Die Betrachtung von Kontinenten, Inseln und Sonderfällen erweitert unser Verständnis für die einzigartigen Prozesse, die unseren Planeten so facettenreich machen.

Inseln und Mikrokontinente: Zwischen Landmasse und Meer

Viele Inseln und sogenannte Mikrokontinente liegen im geologischen Grenzbereich zwischen klassischer Landmasse und Meer. Eine Insel ist typischerweise kleiner als ein Kontinent, aber dennoch oft groß genug, um vielfältige Ökosysteme und eine eigenständige Entwicklung von Flora und Fauna zu ermöglichen. Beispiele wie Madagaskar oder Neuguinea zeigen, dass Insellagen einzigartige Lebensräume schaffen, in denen sich Arten entwickeln können, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen.

Mikrokontinente bilden dabei einen besonderen Fall: Es handelt sich um Fragmente von Kontinentalplatten, die sich vom eigentlichen Festland abgetrennt haben und heute teilweise oder sogar größtenteils unter Wasser liegen. Ein berühmtes Beispiel ist Zealandia, ein nahezu vollständig überfluteter Kontinent unterhalb von Neuseeland. Solche Strukturen weisen viele Eigenschaften klassischer Kontinente auf – etwa eine dickere kontinentale Kruste –, sie erreichen aber nicht mehr überall die Meeresoberfläche.

Gerade diese Sonderfälle verdeutlichen, wie fließend die Grenzen zwischen den Begriffen „Kontinent“ und „Insel“ sein können. Geologische Prozesse sind ständig im Gange und verschieben die Landformen immer wieder neu. Für Forscher eröffnen Mikrokontinente zudem spannende Einblicke in die Geschichte der Erdkruste und helfen zu verstehen, wie die heutige Verteilung von Land und Wasser entstanden ist. Die Vielfalt an Inseln und Mikrokontinenten verstärkt damit noch die geographische Komplexität unseres Planeten.

Kleine Kontinentalplatten und ihre Bedeutung

Kleine Kontinentalplatten sind für die Dynamik der Erdoberfläche von großer Bedeutung, auch wenn sie im Vergleich zu den riesigen Hauptplatten oft weniger Beachtung finden. Solche Platten wie die Juan-de-Fuca-Platte im Pazifik oder die Scotia-Platte südlich von Südamerika sind Zwischenglieder in komplexen tektonischen Bewegungen und beeinflussen aktiv das regionale geologische Geschehen.

Durch ihre Lage zwischen größeren Nachbarplatten kommt es an ihren Rändern häufig zu starker seismischer Aktivität, etwa gehäuften Erdbeben oder vulkanischen Ausbrüchen. Diese Prozesse gestalten Landschaften um, schaffen neue Gebirge oder verursachen spektakuläre Verwerfungen. Das Auftreten kleiner Platten kann zudem Veränderungen im Ozeanbecken begünstigen und damit langfristig neue Meeresströmungen, Küstenlinien oder sogar Inseln formen.

Außerdem liefern kleine Kontinentalplatten wichtige Hinweise auf die Vergangenheit unseres Planeten: Ihre Bewegungsgeschichte verrät viel darüber, wie Superkontinente auseinanderbrachen und sich heutige Landmassen bildeten. Insgesamt zeigen sie eindrucksvoll, dass selbst eine scheinbar geringe Verschiebung große Auswirkungen auf Ökosysteme und klimatische Bedingungen haben kann. Kleine Kontinentalplatten sind somit ein faszinierender Schlüssel zum Verständnis der ständigen Veränderung unserer Erde.

Die Zukunft der Kontinente: Veränderungen durch Plattentektonik

In der Zukunft werden sich die Kontinente durch die anhaltende Bewegung der Erdplatten weiter verändern. Dieser Prozess ist zwar langsam – meist nur wenige Zentimeter pro Jahr –, doch auf lange Sicht führen diese Verschiebungen zu tiefgreifenden Umgestaltungen der Erdoberfläche. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es in etwa 200 bis 300 Millionen Jahren wieder einen neuen Superkontinent geben könnte, ähnlich wie einst Pangäa. Die heutige Verteilung der Landmassen ist also keineswegs dauerhaft, sondern lediglich eine Momentaufnahme im geologischen Zeitrahmen.

Plattentektonik sorgt fortlaufend für das Entstehen neuer Gebirge, das Öffnen oder Schließen von Ozeanen und sogar für das Abbrechen kleinerer Landstücke, die später als neue Inseln auftreten können. So driftet Australien aktuell jedes Jahr rund sieben Zentimeter nach Norden und wird in ferner Zukunft vermutlich mit Asien kollidieren. Auch andere Regionen sind betroffen: Ostafrika könnte sich durch Risse im Afar-Dreieck allmählich vom Kontinent abspalten und ein neues Meeresbecken entstehen lassen.

Erdbeben und Vulkanismus bleiben ständige Begleiter dieses Wandels. All dies zeigt: Die Erde bleibt ein dynamischer Planet, dessen Gesicht sich immer weiter verändert – du lebst somit auf einem Planeten, der sich ständig neu erfindet.

Kontinente im Vergleich: Fläche und Bevölkerung

Vergleicht man die sieben Kontinente anhand ihrer Fläche und Bevölkerung, fallen sofort eindrucksvolle Unterschiede auf. Asien ist mit Abstand der größte und bevölkerungsreichste Kontinent: Auf etwa 44,6 Millionen Quadratkilometern leben dort rund 4,7 Milliarden Menschen – das entspricht mehr als der Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Auch Afrika beeindruckt sowohl durch seine schiere Landmasse von ca. 30,4 Millionen km² als auch durch eine junge, rapide wachsende Population von über 1,4 Milliarden.

Im Gegensatz dazu steht die Antarktis, deren riesige Eisflächen zwar fast 14,2 Millionen km² bedecken, jedoch keine dauerhafte Bevölkerung aufweisen. Europa hingegen zählt zu den kleineren Kontinenten (10,2 Mio. km²), ist aber sehr dicht besiedelt, da sich etwa 750 Millionen Menschen auf relativ engem Raum verteilen.

Nordamerika besitzt eine beachtliche Fläche von ca. 24,7 Millionen km² und beherbergt etwa 600 Millionen Menschen. Südamerika erstreckt sich über 17,8 Millionen km² mit etwa 430 Millionen Einwohnern, während Australien/Ozeanien nicht nur der flächen- sondern auch der bevölkerungsmäßig kleinste Kontinent ist – knapp 42 Millionen Menschen auf 8,5 Millionen km².

Diese Unterschiede zeigen, wie vielfältig die Verteilung von Kulturen, Sprachen und Ökosystemen über unseren Planeten hinweg ist. Für ein besseres globales Verständnis lohnt es sich also immer, einen Blick auf Flächen- und Bevölkerungsvergleiche der Kontinente zu werfen.

Kulturelle Vielfalt und historische Bedeutung der Kontinente

Kontinente sind nicht nur geographische Einheiten, sondern auch Zentren unermesslicher kultureller Vielfalt. Jeder Kontinent hat im Laufe der Geschichte einzigartige Gesellschaften und Zivilisationen hervorgebracht – von den antiken Hochkulturen Mesopotamiens, Ägyptens und Chinas in Asien und Afrika über die beeindruckende Entwicklung des alten Griechenlands und Roms in Europa bis hin zu den indigenen Kulturen Amerikas oder den schöpferischen Gemeinschaften Ozeaniens. Diese kulturelle Pluralität zeigt sich heute in Tausenden von Sprachen, unterschiedlichen Traditionen, Religionen und künstlerischen Ausdrucksformen.

Die historische Bedeutung der Kontinente spiegelt sich ebenfalls darin wider, wie sie den Lauf der Menschheit geprägt haben. Europa war beispielsweise maßgeblich an technischen Erfindungen, Entdeckungsreisen und kulturellen Umbrüchen beteiligt, was wiederum andere Weltregionen tief beeinflusste. Afrika gilt als „Wiege der Menschheit“; hier entstanden die ältesten bekannten Funde früher Menschenarten und zahlreiche Grundbausteine für unsere heutige Kultur. In Asien entwickelten sich bedeutende Philosophien, Religionen sowie mächtige Imperien, deren Auswirkungen noch heute sichtbar sind.

Nord- und Südamerika brachten trotz ihrer kolonialen Vergangenheit große kulturelle Leistungen hervor, besonders durch ihre indigenen Bevölkerungsgemeinschaften und später durch dynamische Verschmelzungen unterschiedlichster Herkunftskulturen. Australien/Ozeanien hebt sich durch die Vielfalt ozeanischer Sprachen und Traditionen ab, die auf Jahrtausende eigenständiger Entwicklung zurückgehen.

So macht gerade diese Mischung aus Vergangenheitserbe, Anpassung und Innovation jeden Kontinent einzigartig und bereichert das globale Miteinander. Die heutige Welt ist ohne die historischen Wege und die kulturelle Kraft jedes einzelnen Kontinents kaum vorstellbar.